This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

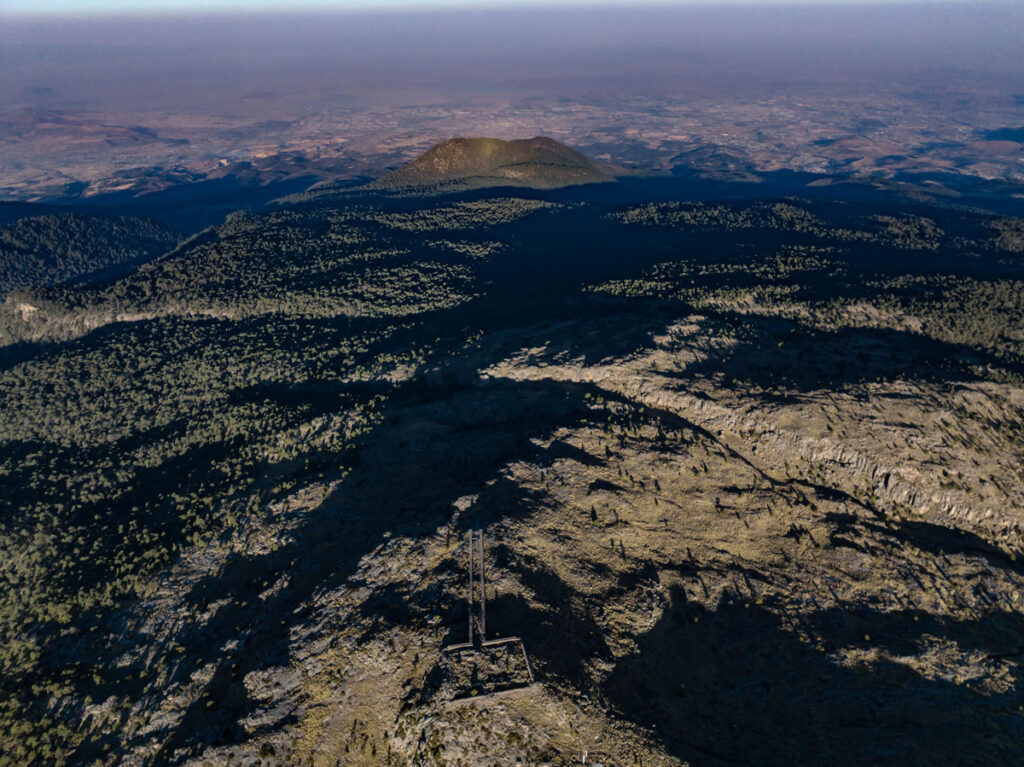

El 24 de febrero de 2022, Exequiel Ezcurra y un grupo de colegas subieron a la punta del Monte Tláloc, México, el sitio arqueológico más alto de toda Mesoamérica. Ahí, los Aztecas rindieron tributo a Tláloc, el dios de la lluvia, entre los años 1428 y 1521.

Para Ezcurra, subir 4,120 metros sobre el nivel del mar no era sólo una más de sus aventuras. Estaba intentando confirmar su hipótesis más reciente.

A diferencia de algunos arqueoastrónomos que han estudiado el sitio por décadas, Ezcurra cree que el Monte Tláloc era más que un centro ceremonial para esta antigua civilización. Él más bien piensa que el monte fungía como un punto de referencia del calendario solar, el cual les permitía gestionar eficientemente los ciclos agrícolas.

Antes de la llegada de los españoles en 1519, la Cuenca del Valle de México albergaba cerca de 3 millones de habitantes. Alimentar a tanta gente requería un conocimiento extraordinario de la tierra y el clima, dijo Ezcurra, un ecólogo de la Universidad de California, Riverside.

Por la mañana, el grupo de Ezcurra esperó pacientemente en la base la calzada que lleva al pico de la montaña. En punto de las 7:20 am, el Sol salió justo en el centro de la parte superior del camino, así como si se hubiera construido para que eso sucediera.

Esa imagen fue “la cosa más mística que mis ojos han visto”, dijo Ezcurra.

El calendario de horizonte

El cambio estacional de México es muy distinto al de Norteamérica y Europa. La primavera es seca y polvosa, mientras que lluvias torrenciales, causadas por la absorción de humedad que viene del Océano Pacifico, el Golfo de California y el Golfo de México, caen durante el verano, un fenómeno ampliamente conocido como el monzón mexicano.

“En ese escenario, cualquier lluvia no anticipada podría haber confundido a los agricultores, lo que podría haber traído severas consecuencias para la cosecha.”

La vegetación se ha adaptado a estos patrones. Muchas de las semillas más comunes que se encuentran en la zona, como las de frijoles o teosintes (una variedad de la cual eventualmente se domesticó el maíz), tienen cáscaras duras y necesitan varias lluvias para germinar. Ezcurra se preguntaba cómo es que le hacían las civilizaciones antiguas para dominar exitosamente la agricultura de la región sin usar herramientas modernas. “En ese escenario”, explicó Ezcurra, “cualquier lluvia no anticipada podría haber confundido a los agricultores, lo que podría haber traído severas consecuencias para la cosecha”.

Usando modelos astronómicos computacionales, el investigador y su equipo empezaron a calcular dónde es que se observaría el amanecer desde la perspectiva de alguien que se encontrara en el Templo Mayor, el centro más importante de la vida religiosa antigua, el cual también se usaba para hacer observaciones astronómicas.

El concepto de “calendario de horizonte” es bien conocido entre los arqueoastrónomos; se refiere al uso del paisaje, como las montañas o los cerros, para señalar donde amanece y así poder llevar un registro del cambio de estaciones. Fue usado por las civilizaciones en toda Latinoamérica, explicó Daniel Flores, un astrónomo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual no estuvo involucrado en la nueva investigación.

Los resultados del equipo de Ezcurra mostraron una clara relación entre el amanecer y los festivales y celebraciones estacionales de los Aztecas. El árido equinoccio de primavera, cuando el Sol sale detrás del Monte Tláloc, se asociaba con el dios del agua y la lluvia; el solsticio de verano, cuando el Sol sale detrás de las costas del Lago de Texcoco, se asociaba a la sal y el maíz; el equinoccio de invierno, cuando el Sol sale detrás del volcán Iztaccíhuatl, se asociaba con la fertilidad.

Pero entre todas las fechas y eventos del antiguo calendario, había una que no coincidía: el 23 y 24 de febrero, fechas señaladas como el inicio del calendario azteca por Rafael Tena Martínez, uno de los historiadores más prominentes de México.

Ezcurra creía que las viejas civilizaciones debieron de haber usado el calendario de horizonte antes de que el Templo Mayor se construyera. El Cerro del Tepeyac, donde Tonantzin (la madre azteca de todos los dioses) era celebrada y el cual se erige sobre las nubes, “era el lugar obvio para observar el amanecer”, dijo Ezcurra.

Al calcular cuándo ocurrieron los amaneceres en el pasado desde la punta del Tepeyac, los investigadores notaron que el amanecer se puede observar precisamente en la punta del Monte Tláloc entre el 23 y 24 de febrero, coincidiendo con lo que Tena había identificado como el Año Nuevo azteca.

Ezcurra y coautores publicaron sus resultados en el Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America en diciembre de 2022.

Una tecnología antigua

El grupo de Ezcurra también estaba interesado en la pendiente de la calzada de 150 metros que lleva a la punta del Monte Tláloc, la cual se desvía del centro ceremonial pero se alinea perfectamente con el Tepeyac.

“Un sistema de calendárico que ignore los años bisiestos acumularía un error de semanas en dos o tres generaciones, lo cual sería catastrófico para el inicio de la agricultura.”

Lo que el equipo observó en la mañana del 24 de febrero desde la base de la calzada, fue que ésta además de alinearse con el Tepeyac, también lo hacía con la salida del Sol.

Este perfecto alineamiento, según Ezcurra, podría haber ayudado a los aztecas a dominar el concepto de los años bisiestos, una hazaña que aún se debate entre los arqueoastrónomos. “Llegué a esta discusión con la perspectiva de un ecólogo interesado por la agricultura… un sistema de calendárico que ignore los años bisiestos acumularía un error de semanas en dos o tres generaciones, lo cual sería catastrófico para el inicio de la agricultura”, dijo Ezcurra.

Historiadores europeos medievales, como Motolinia, argumentaban que los aztecas no tenían los procedimientos matemáticos complejos que se necesitaban para aplicar una corrección tan precisa. Pero Ezcurra argumenta que usando su propia tecnología de medición, tal como el Monte Tláloc como un marcador solar, los aztecas fueron perfectamente capaces de tener un calendario sofisticado, incluyendo la adición o extracción de días para tomar en cuenta los años bisiestos.

Anthony Aveni, astrónomo y arqueólogo de la Universidad de Colgate, está de acuerdo con Ezcurra en que los aztecas eran muy hábiles para vigilar el tiempo de una forma sofisticada. De hecho, el concepto de año bisiesto “no existía para [los aztecas] porque es un invento occidental”, explicó Aveni. “La gente comúnmente piensa que no podían hacer nada con precisión sin tecnología… Es una mirada presentista y eurocéntrica”. Para Aventi, el problema es que “nos hemos vuelto tan dependientes de [nuestra tecnología] que no nos damos cuenta lo que podemos hacer con nuestros propios ojos”.

“La indiferencia y la falta de reconocimiento de la ciencia antigua son un legado de la mentalidad imperialista conquistadora.”

Sin embargo, la nueva investigación ha sido criticada por otros expertos. Flores, por su parte, piensa que el estudio es “una compilación de contribuciones previas”. (Por ejemplo, Aveni publicó conclusiones similares acerca del alineamiento del Monte Tláloc en 1988). Aún así, Flores cree que es crucial reconocer que “la indiferencia y la falta de reconocimiento de la ciencia antigua son un legado de la mentalidad imperialista conquistadora”.

Para Ezcurra, el argumento central del estudio es, de hecho, una crítica al enfoque histórico que continúa centrando la visión europea del mundo. En el siglo XV, “Tenochtitlán era una de las áreas más pobladas del planeta”, dijo, “lo cual demuestra una monumental capacidad agrícola y un sistema de suministro de alimentos extraordinario, algo con lo que los europeos no podrían siquiera haber soñado”.

—Humberto Basilio (@HumbertoBasilio), Escritor de ciencia

This translation by Anthony Ramírez-Salazar (@Anthnyy) was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.