This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

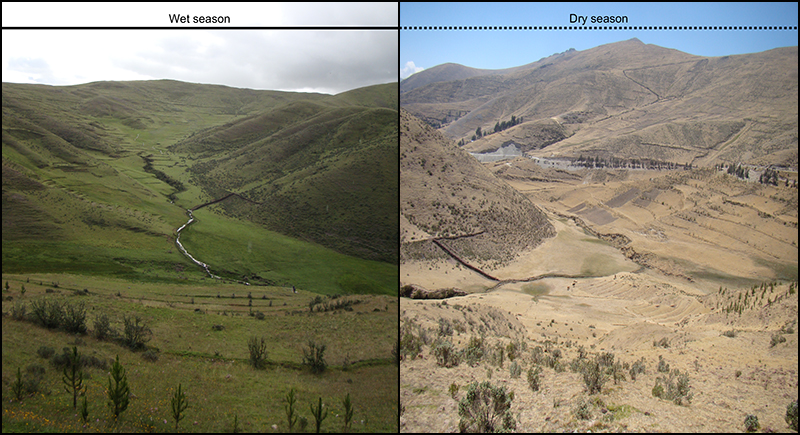

Lima, Perú, que se encuentra en el lado seco del Pacífico de la Cordillera de los Andes, es la segunda ciudad desértica más grande del mundo. (El Cairo, Egipto, es el más grande). Para soportar la estación seca, que dura de 7 a 9 meses en la región, los 10 millones de habitantes de Lima dependen casi por completo del agua recolectada de los Andes glaciares o transportada desde la exuberante selva amazónica hacia el este. Pero los glaciares se están derritiendo, y las presas y reservorios existentes, que contienen un total de 330 millones de metros cúbicos de agua, pueden calmar la sed de Lima sólo durante un año de sequía.

Un equipo de hidrólogos, ingenieros y científicos sociales esperan fortalecer la seguridad hídrica de Lima y otras ciudades peruanas a través del análisis de un sistema basado en la naturaleza que tiene 1,400 años de antigüedad, desarrollado por comunidades pre-incas de la montaña. La técnica utiliza un sistema de canales que desvía el agua de los arroyos a pequeños estanques o la extiende sobre laderas rocosas que actúan como esponjas naturales. Esto disminuye la velocidad del flujo de agua por las montañas, preservándola hasta la estación seca.

El análisis del equipo determinó que si el ya mencionado sistema de canales se ampliara a su capacidad máxima, podría desviar, infiltrar y recuperar hasta 100 millones de metros cúbicos de agua y aumentar el volumen de agua durante la estación seca de la región hasta en un 33%. El autor principal, Boris Ochoa-Tocachi, del Imperial College London, presentó los hallazgos del equipo en la reunión de otoño 2019 de la AGU en San Francisco.

Cuantificando el Beneficio de la Infraestructura Verde

Como la mayoría de las ciudades modernas, Lima cuenta con infraestructura gris, como embalses y presas, para el desvío y almacenamiento de agua. Sin embargo, la infraestructura gris por sí sola tiene sus inconvenientes. A menudo es costosa y difícil de implementar. También tiene un umbral estático, incapaz de adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales.

“A veces pensamos que el conocimiento científico es más valioso que el conocimiento indígena y tradicional. Con esta investigación, tratamos de mostrar realmente cómo ambos pueden complementarse entre sí”.

La infraestructura natural (verde) puede ser mucho más dinámica y rentable que la infraestructura gris. La infraestructura verde es una categoría amplia que puede incluir la plantación de pastos nativos para evitar la erosión y mantener la salud de los humedales para retener y filtrar el agua. De manera crucial, las comunidades pueden usarlo además de las presas y embalses ya existentes, lo que amplifica su efectividad y proporciona un amortiguador cuando se supera su umbral.

Para comprender las formas más efectivas de implementar infraestructura verde, los investigadores están examinando las técnicas ya utilizadas por las culturas indígenas de todo el mundo. Pero pocos estudios cuantifican los efectos hidrológicos de las intervenciones naturales como las utilizadas por las comunidades indígenas de las montañas andinas.

“A veces pensamos que el conocimiento científico es más valioso que el conocimiento indígena y tradicional”, dijo Ochoa-Tocachi. “Con esta investigación, tratamos de mostrar realmente cómo ambos pueden complementarse entre sí”.

Siguiendo la Corriente

Ochoa-Tocachi y su equipo realizaron talleres, visitas de campo y entrevistas con más de 100 miembros de un pueblo llamado Huamantanga en las tierras altas andinas cerca de Lima. El pueblo es uno de los pocos que aún mantienen los canales de ahorro de agua conocidos como amunas, y el equipo pudo localizar 11 canales de infiltración operacionales a través de un mapeo participativo.

“El conocimiento indígena de la gestión del agua es particularmente benéfico porque está estrechamente relacionado con el lugar donde se desarrolló, y se ha perfeccionado para responder muy bien a las condiciones locales.”

Luego, inyectaron un tinte rojo en uno de los canales para seguir el progreso del agua a lo largo del tiempo. Muestras de manantiales locales hicieron ver que el agua del canal se retuvo bajo tierra durante un periodo de 2 semanas a 8 meses, lo que significa que al menos parte de ella se almacenó durante toda la temporada de sequía.

Una vez que habían cuantificado la capacidad de las amunas existentes, los investigadores modelaron cómo podría escalarse el sistema y aplicarlo a la cuenca del río Rímac, una de las principales fuentes de agua de Lima. Determinaron que el 35% del agua que fluye a través del río Rímac durante la estación húmeda podría desviarse de manera similar, aumentando el flujo del río durante la estación en un 33% al comienzo de la temporada de sequía. Estos efectos podrían aumentar la capacidad de la infraestructura gris actual para soportar las condiciones de sequía.

“La belleza del conocimiento indígena está en su especificidad”, dijo Kate Brauman, científica principal de la Iniciativa Global del Agua en el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota, quien no participó en el estudio. “El conocimiento indígena de la gestión del agua es particularmente benéfico porque está estrechamente relacionado con el lugar donde se desarrolló, y se ha perfeccionado para responder muy bien a las condiciones locales.”

.

.

Ochoa-Tocachi espera que los hallazgos de su equipo ayuden a informar las decisiones de política en la región a medida que se derriten los glaciares, en los que previamente dependían como amortiguador natural. “Si los glaciares se están contrayendo, la única forma de contrarrestar la pérdida de este amortiguador es mediante el uso de infraestructura natural”, dijo.

Perú ha adoptado la infraestructura verde en los últimos años, pero los proyectos que reciben financiamiento no siempre están respaldados por evidencia. Por ejemplo, un artículo de revisión reciente, en el que Ochoa-Tocachi es coautor, encontró que una política de plantar árboles no nativos en pastizales nativos de gran altitud en realidad está disminuyendo, en lugar de aumentar, la disponibilidad de agua. El próximo año, él y su equipo comenzarán una revisión de los beneficios de los pastos nativos para la seguridad hídrica y la prevención de la erosión para incentivar su preservación.

“El trabajo que están realizando el Dr. Ochoa-Tocachi y su equipo es crítico porque necesitamos evidencia más sólida de cuán efectiva es la infraestructura verde y bajo qué condiciones,” dijo Brauman.

—Rachel Fritts (@rachel_fritts), Student in the Graduate Program in Science Writing, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

This translation was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando. Traducción de Luis David Coazozon García (@LuisDavidCG11) y edición de Bernardo Bastien (@Ber_bastien).

Text © 2020. The authors. CC BY-NC-ND 3.0

Except where otherwise noted, images are subject to copyright. Any reuse without express permission from the copyright owner is prohibited.