This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

El 21 de diciembre de 1994, Claus Siebe estaba durmiendo en la casa de un amigo a los pies del Popocatépetl, uno de los estratovocanes masivos que dominan el horizonte de México central. Él tenía planeado escalar el Don Goyo (como lo conocen los locales) con sus colegas vulcanólogos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero dichos planes pronto fueron cancelados. Estaba empezando a amanecer cuando su amigo exaltadamente sacó a Siebe de la cama. El volcán había despertado.

“Finalmente”, recuerda haber pensado él cuando iba saliendo de la casa de su amigo en la ciudad de Atlautla, Puebla, y vio una columna de ceniza elevándose desde el cráter del volcán.

Siebe no estaba solo en su camino hacia el volcán. El Popocatépetl había estado inactivo por décadas y se había convertido en un destino para los excursionistas que querían escalar su glaciar. Cuando Siebe llegó al último refugio accesible en auto, vio a muchos de estos visitantes descendiendo la montaña asustados. El resto miraban al Don Goyo asombrados. Era la primera vez en sus vidas que veían al volcán hacer algo así.

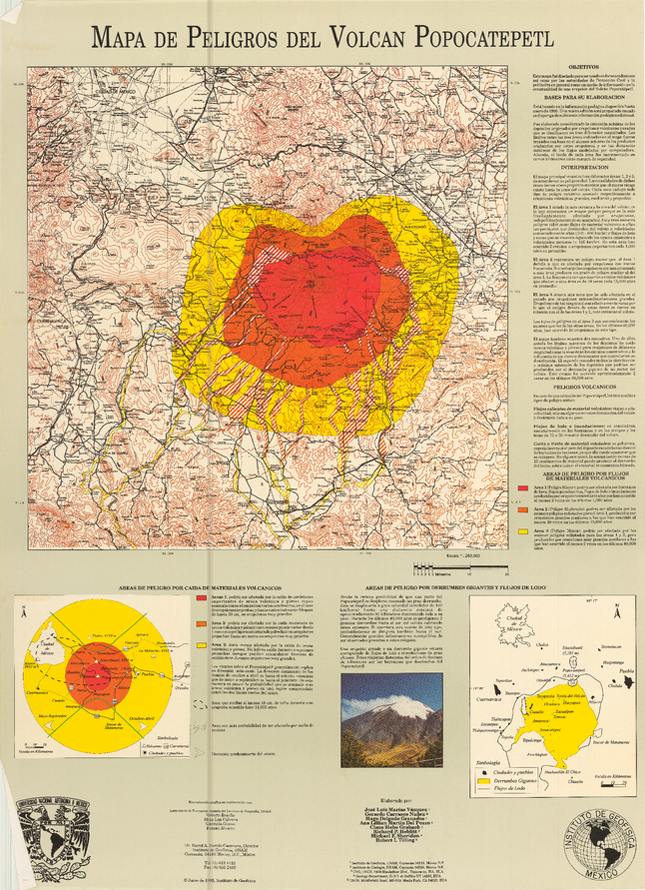

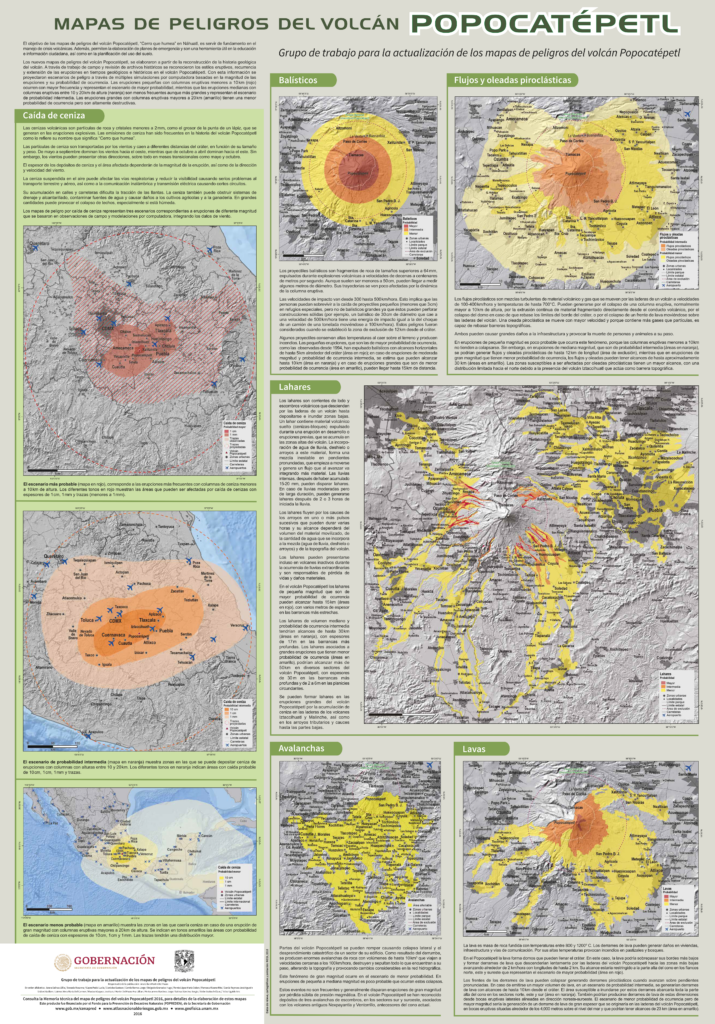

En los meses siguientes, vulcanólogos de México y Estados Unidos trabajaron rápidamente para generar un mapa de peligros del Popocatépetl, que pudiera dar información a las autoridades de protección civil en los tres estados que podrían ser afectados por la actividad del volcán: Morelos, Puebla y Tlaxcala. José Luis Macías, quien había sido contratado recientemente por el Instituto de Geofísica en 1994 y es ahora su director, recuerda que la primera versión del mapa fue creada en “tiempo record”.

Preparándose para una erupción

El mapa pudo haber sido generado rápidamente, pero la preparación había comenzado años antes. Los pocos vulcanólogos trabajando en la UNAM sospechaban que algo estaba ocurriendo en el Don Goyo ya desde el 1990, cuando aparecieron fumarolas visibles en su cráter.

Estas señales motivaron a algunos científicos a contactar a las autoridades mexicanas. En 1993, Siebe y su colega Hubo Delgado compartieron sus descubrimientos con la entonces subsecretaria de gobierno Socorro Díaz Palacios. Ambos investigadores recuerdan que su respuesta no fue inmediata; ella solicitó pruebas de una actividad volcánica mayor.

Siebe decidió pedir ayuda a su amigo Stanley Williams de la Universidad Estatal de Arizona. Sin embargo, Williams estaba recuperándose de una herida provocada durante la erupción del volcán Galeras en Colombia y no podía viajar.

En su lugar, Williams envió a Tobias Fischer, quien en ese momento era su estudiante y hoy en día es profesor en la Universidad de Nuevo México. Fischer viajó a México con un dispositivo llamado espectrómetro de correlación (COSPEC, por su nombre en inglés), el cual mide la concentración de gases de un área analizando cómo los gases responden a un rayo de luz.

Los investigadoresno sabían cuándo despertaría el Popocatépetl, pero comenzaron a prepararse para ese momento.

El 1 de febrero de 1994, Fischer se subió a un pequeño avión para sobrevolar el volcán y apuntó el COSPEC hacia el Don Goyo. Lo que descubrió fue que “las lecturas de dióxido de azufre no eran altas, sino muy altas”, recordó Siebe. Williams agregó que “las mediciones de varios miles de metros cúbicos de SO2 (dióxido de azufre) por día fue la primera medición del estado de erupción del Popo, en lugar de ser una simple agitación del volcán. Eso resolvió el debate sobre su actividad”.

Las lecturas de azufre fueron una advertencia. Los vulcanólogos del Instituto de Geofísica no sabían cuándo despertaría el Popocatépetl, pero comenzaron a prepararse para ese momento. Rápidamente fueron al campo a estudiar los depósitos volcánicos generados por su actividad pasada. Evidencia de avalanchas, flujos de lava y lahares (flujos de ceniza y agua que forman un lodo similar al concreto) rodeaban el volcán.

En diciembre de 1994, Delgado fue a la Universidad de Buffalo en Nueva York para realizar algunas simulaciones con datos que él y su colega habían recolectado a lo largo del año. El objetivo era generar algunas predicciones para diferentes escenarios eruptivos “que nos permitirán ver cuál sería la distribución más probable de materiales y cuál sería la extensión máxima de esos materiales”, explicó Delgado.

Él se encontraba haciendo una parada en su camino de regreso a México cuando se enteró que el Popocatépetl había entrado en erupción.

Después de la erupción

Después del evento eruptivo del Popocatépetl “el apoyo económico comenzó a estar disponible no solo para proyectos de investigación sino también para la compra de instrumentos”.

Después de la erupción, se reanudaron las conversaciones entre científicos y representantes del gobierno federal (esta vez con el nuevo subsecretario de gobierno, Eduardo Medina-Mora). En las nuevas reuniones, recordó Macías, la actitud del gobierno sobre la importancia del volcán cambió.

Macías explicó que luego del evento eruptivo del Popocatépetl del 21 de diciembre, “el apoyo económico comenzó a estar disponible no solo para proyectos de investigación (asociados con el volcán) sino también para la compra de instrumentos”. Estas iniciativas fueron el comienzo de un monitoreo organizado y permanente del volcán, un programa que celebrará 30 años de operaciones este 2024.

Con el aumento del financiamiento por parte del gobierno mexicano, el primer comité científico asesor se conformó en 1995 e incluyó a vulcanólogos de la UNAM y del Servicio Geológico de Estados Unidos. Su primera tarea fue generar un mapa de peligros del Don Goyo.

El primer paso fue analizar los 25,500 años de historia eruptiva del Popocatépetl y decidir qué eventos fueron relevantes para ayudar a identificar áreas de peligrosidad alta, moderada y baja para flujos piroclásticos, flujos de lava, proyectiles, deslizamientos y lahares.

La designación de baja peligrosidad corresponde a escenarios de ocurrencia menos probables, pero que si sucedieran tendrían el mayor impacto. Los eventos de baja peligrosidad más conocidos son las llamadas erupciones plinianas, y de ellas se tienen dos registradas para el Popocatépetl en los últimos 40,000 años. La última ocurrió entre los 822 y los 823 EC, según un trabajo publicado por Siebe en 1996.

La designación de alta peligrosidad, por otro lado, corresponde a escenarios de pequeñas erupciones que ocurren más frecuentemente.

Entre las dos anteriores, la designación de moderada peligrosidad corresponde a grandes erupciones que los vulcanólogos identifican que ocurrieron al menos 10 veces en los últimos 15,000 años.

Mapeando los peligros

Los científicos concluyeron que los lahares tienen el área de peligro más extensa. Una investigación publicada en la revista Ciencias, por ejemplo, describe cómo los flujos de lodo producidos en la última erupción pliniana fueron probablemente los responsables de la caída la ciudad prehispánica de Cholula, inundando el terreno y dejándolo inútil para la agricultura. Se encontró evidencia de este fenómeno cerca de la base de una pirámide a aproximadamente 34 kilómetros del cráter del Popocatépetl. (Más de mil años después, sin embargo, los efectos de los devastadores lahares son los responsables de la alta fertilidad del suelo alrededor de la pirámide y del Popocatépetl).

Una vez que los lahares y demás peligros fueron mapeados, las autoridades de protección civil de los estados cercanos fueron capaces de diseñar rutas de evacuación y establecer protocolos.

Integración de políticas científicas en la acción gubernamental

El comité científico asesor inicial del volcán fue el primero en su tipo. El grupo no fue convocado por ninguna ley o regulación, pero en 2012, cuando una nueva Ley General de Protección Civil fue promulgada, este y otros comités de asesoramiento científico fueron incluidos oficialmente para “apoyar a las autoridades en el diagnóstico y la toma de decisiones en el manejo del riesgo para minimizar posibles daños”.

Además de científicos y responsables políticos, el mapa de peligros también fue una herramienta valiosa para las comunidades indígenas Nahua en Morelos, Puebla y Tlaxcala. A principios de los 2000, estas comunidades utilizaron la ley para resistirse a un proyecto de un ducto que atravesaba tierras tradicionales de los Nahuas a lo largo de los tres estados.

De hecho, varios kilómetros del ducto propuesto atravesaban zonas de peligros del Popocatépetl que habían sido mapeadas recientemente. Ana Lillian Martín del Pozzo, junto con su colega Macías de la UNAM, sugirieron a los constructores del ducto que “esta era un área susceptible a este tipo de fenómenos (lahares y flujos piroclásticos) y que sería recomendable construirlo en una zona más alejada”, dijo ella.

Las comunidades indígenas y otras pusieron una demanda para poder detener la construcción del ducto. Finalmente, una corte decidió que el proyecto debería haber consultado a las comunidades indígenas antes de comenzar la construcción. Pero, para el momento del fallo del juez, el ducto ya había sido construido.

A pesar de que el mapa de peligros resultó ser útil para preparación, respuesta y mitigación ante el desastre, sus autores sabían que era un trabajo preliminar.

Los investigadores necesitaban más información geológica, por lo que aumentaron los trabajos de campo en las cercanías del volcán. Macías recuerda un gran aumento de artículos periodísticos sobre el Don Goyo en fines de 1990. El Instituto de Geofísica también comenzó a cambiar. El programa en Ciencias de la Tierra para graduados de colegio fue creado en el 2000, y solo un año después, el instituto tenía un Departamento de Vulcanología independiente.

Usando tecnología avanzada y más estudios sobre el Popocatépetl, la versión más actualizada del mapa de peligros fue publicada en 2016.

El volcán y su mapa de peligros permanecen activos. En 2023, el Popocatépetl una vez más captó la atención de todo el mundo cuando comenzó a expulsar humo y cenizas, disparando una Alerta Amarilla. La onda expansiva de la erupción provocó suaves temblores en las ventanas de las casas cercanas, las clases fueron suspendidas y los aeropuertos en las cercanías de la Cuidad de México y Puebla fueron cerrados temporalmente.

—Roberto González (@ggonzalitos), Escritor de ciencia

This translation by Camila Mira (@Cami_Mira) was made possible by a partnership with Planeteando and GeoLatinas. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando y GeoLatinas.